Пение Джабада (Забытые)

Номер журнала 64

Абдулла Закуб

Писатель из Ливии

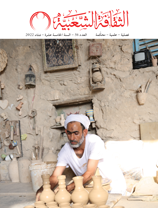

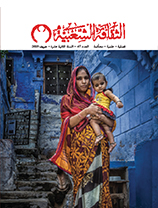

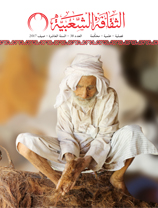

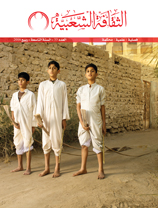

Ремесло добычи воды на фермах, или то, что было известно как «Джабада», или «джабад», является одним из жестоких, трудных и тяжких ремесел, поскольку крестьяне в районах аль-Джуфры и оазисов Феццана терпели горе, страдания и невыносимые истощения, на протяжении веков, когда это было единственным средством добычи воды из поверхностных колодцев с целью орошения посевов методом паводка на полях, фермах и садах, большую часть дней в году. Несмотря на чередование в зависимости от времени года и различий в выращиваемых культурах, «осел» часто был единственным животным, способным вынести это истощение и страдания.

Работнику этого ремесла присваивалось звание или титул «Джабад» (т.е., добыватель воды), наподобие кузнеца, булочника, мясника. Он тот, кто осуществляет процесс добычи воды из колодцев в обмен на часть производства, начиная с третьей, четвертой, пятой и доходящей до шестой части, и удельную долю производства фиников, помимо ежедневных затрат того же урожая в сезон фиников осенью, а иногда и давалась конкретная, согласованная финансовая стоимость, и все это зависело от размера фермы, уровня ее производительности по зерну и финикам, а также количества рабочих в ней, включая «джабадов» и орошателей.

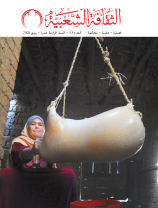

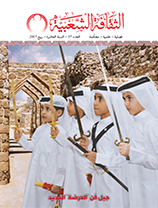

Аль-Джаббада оставил сотни или даже тысячи куплетов, дуэтных куплетов и четверостиший, в которых заключена мудрость и которые выражают отфильтрованный опыт, и с избранными словами, вытекающими из глубокого и реального человеческого опыта. Некоторые из них запомнились, а большая часть была забыта. Эти куплеты и фрагменты имеют коннотации и краткие, очищенные и сжатые значения. Большая часть их попадает в рамки мудрости, уроков и примеров, которым необходимо подражать.

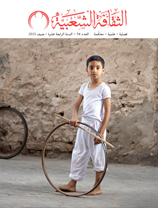

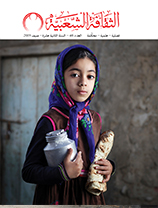

Эти прекрасно ритмичные и музыкальные дуэтные и квартетные куплеты, воспринятые в сменяющие друг друга времена, эпохи и столетия обычными, малоизвестными и маргинализированными людьми, произносились в пространстве этого пения, жаркими, влажными вечерами и утрами, и в суровые зимы, где ожесточенные и обездоленные крестьяне выражали свои чувства, причем свои чувства, часто наполненные и сдавленные печалью, горем и глубокой, скрытой и гордой болью, к этой крайней реальности, как материальной, так и моральной.

Это художественное пространство ярко зафиксировало, документировало и сохраняло для нас факты и особенности этого сегмента человечества, а также образы, которые сопровождали эти факты, олицетворявшие жизнь этих маргинализированных и угнетенных людей, а также жестокость и лишения, от которых они страдали, живущих при наместниках, правителях, князьях и султанах, которые заботились только о том, что они собирали в виде налогов, гонораров и акцизов за все, всеми силами и методами.

Это была бессмертная мудрость, исходящая из языков этих простых людей, которые всегда повторяли ее ради восстановления вселенной и обогащения жизни тем, что полезно. Их высказывание «Амаркун» - это мудрая фраза, нагруженная подтекстами и полная смысла жизнелюбия, которое свидетельствует о том, что, несмотря на суровость действительности и природы, они не были склонны к отчаянию и безнадежности, понимая своим врожденным чувством, что жизнь - это один день за тебя и один день против тебя.